现在每天除了疫情消息牵动人心

什么时候开学

也成了很多人关注的热点

在开学前

不妨将真如这段教育历史讲给孩子们听——

真如地处上海西北部,不仅商业兴旺发达,文化也相当鼎盛。史册记载,真如人“士习诗书,民勤耕织,俗尚敦厚,少奢靡越礼之举”。据统计,自元代到清末,真如涌现了8位进士,30位举人。

真如旧学篇

明清时代,真如相当重视教育。

本地望族大户大多延聘名师,创立家塾教授本族子弟,也有外地名师在真如镇开设学校,招收学生。

旧志载侯瑞隆“家居教授,造就多知名士”;范仪普“授童子章句,造就有才”;陆景淳,明代著名学者陆深玄孙,“经明行修,所至以诗文雄坛玷”,为里人侯氏延主师席;朱瀚,“淹贯经史,善诗词”,为横港张履素礼聘受馆,“诸子多受其栽成”,张子云章受业于朱,“遂能文”,后成为著名史学家;施燧,明末抗清将领、兵部侍郎施凤仪孙,“长于文,名重大江南北,里人甘实学、张彦求延主家塾,两家子弟经其指授,皆以文学知名”。

真如文英中心小学源于1543年的真如小学

1543年由嘉定知县李贤坤牵头,建造了真如小学。分真如寺侧12楹地基,建造一组七间校舍,并置学田40亩,以供费用,至明万历年间罢废,这是真如历史上最早的官办学校。清光绪初年,旨设义塾,真如厂董陆毓歧、王家芝等在宝善堂设真如义塾,聘塾师1人,后因经费无着,于光绪二十六年(1900)停办。次年,又由官费恢复。

普通教育篇

清光绪三十一年(1905),在废科举,兴学校的潮流中,于镇南栅外文武庙兴办宝山县真如公立初等小学堂,这是本镇创设近代新制小学之始。

光绪三十四年,在南横街设立女子初等小学堂。民国元年(1912)该两校先后改为乡立第一民国学校和乡立女子国民学校。

民国12年9月,国立暨南学校迁入境内,该校中学科为镇境最早的新制中学。

真如俯瞰

30年代初,本镇始设幼稚园。尔后直至1949年上海解放,真如地区中小学和幼稚园屡有兴衰,而学龄儿童入学率颇低,以当时真如区统计数字为例:民国14年,学龄儿童入学率为30%;民国23年为40.89%;民国35年为26.96%。

真如解放时,全镇有小学4所,25个班级,1305名学生;中学1所,6个班级,200多名学生。

解放后,人民政府采用公办与民办相结合的方针,克服财力物力上种种困难,以庙宇祠堂为校舍,尽量吸收学生入学。同时对私立小学进行改造,1956年,全部转为公办。

随着经济发展,不断建造新校舍,镇境学校布局渐趋合理,教育质量也有较大提高。特别在各住宅小区的建设中,中学、小学、幼儿园都列入配套建设计划。

1990年,全镇有中学3所、小学6所、幼儿园(包括附设幼儿园)16所,在校中小学生5258名,在园幼儿1672名。

高等教育篇

解放前,境内先后办有暨南学校(后改名为暨南大学)、华夏大学和东南医学院等3所高等院校。解放后,1958年始办上海铁道学院。

暨南大学

说起中国的高等教育发展史,不得不提到暨南大学,这所拥有100多年历史的高等学府随着中国近现代史历经风雨,却依然常青,离不开校训“忠、信、笃、敬”的治学理念,更离不开办学者严谨细致、认真务实的作风。

国立暨南大学大门

据了解,暨南大学创办于清光绪三十二年(即1906年),是中国创办最早的华侨学校。从最早的归国华侨生,到如今国家级的重要重点高校,已经拥有国际学院、文学院、租赁学院等27个学院、59个院系。历史上诸多著名学者:马寅初、梁实秋、钱钟书、夏衍、严济慈、黄宾虹、潘天寿、沈从文等等,曾在暨南大学任教。

历史上,暨南大学曾经辗转于上海的真如、宝山、徐汇、静安等地办学长达23年,其中以真如时期最为辉煌。

旧时的暨南大学

中华民国10年,暨南大学由南京迁往上海。是年,决定在真如车站紧沿沪宁铁路的地方勘定200余亩土地为校址。于中华民国12年夏,完成新建校舍,取名国立暨南大学。

1937年,淞沪会战,日军在3日之内于真如校区投弹40枚,巍巍学府,损毁殆尽,仅存一栋理学院楼(科学馆)和教工宿舍。

1946年暨大回迁上海的宝山校区,如今也仅有一块纪念碑,作为后人探访和缅怀的纪念物。

2007年在真如地区核心区域中央绿地内设立暨南大学校址永久性纪念碑。

这些,便成了暨南大学孤岛时期上海办学的唯有遗存。

八十年前,暨南大学承载起了整个中国的华侨教育之命脉。它曾来此地,留下了一段历史,点燃了这里对知识、对文化、对科教的无限追求。如今,学校已迁,却在真如留下了曾经承载着求知理想的楼宇。三层的小楼已经成为了历史保护建筑,而后人感慨其历经沧桑,感叹教育的血脉在这栋小楼里得以永恒地留存、延续。

华夏大学

创办于民国14年,由原来东吴大学法学院院长、美国基督教会人士兰金租用真如南阳宅小洋房1幢作为华夏大学神学院校舍。招收学生50人,半工半读,不收学费。民国23年又在顺水桥租地搭茅屋数椽为校舍,人称“草棚大学”。

不久,八一三抗战爆发,校舍大半被毁,学校停办。抗日战争胜利后,仅恢复了中学部和小学部。解放前夕,兰金回国,学校全部停办。

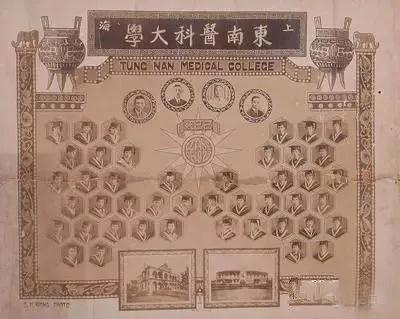

东南医科大学

前身为民国14年从南洋医科大学分裂出来而成立的亚东医科大学,校址在南市沪军营。不久,五卅运动爆发,学校停办。

民国15年5月,郭琦元等在亚东医科大学旧址创办东南医科大学。民国19年,购今桃浦西路土地50亩营建教学大楼2幢、实验室2幢以及办公室、宿舍、礼堂等,并附设实验医院1所。次年夏,正式迁入新址教学。学制由原来的五年改为六年。

1929年东南医科大学的毕业照

一二八淞沪战争爆发,校舍全部被毁。沦陷期间,在萨坡赛路(今淡水路)租赁2幢民房作校舍。抗日战争胜利后,又建校舍于南市制造局路。解放后迁安徽,即今安徽医学院。

安徽医学院

上海铁道学院

现校址真南路1号。前身为1951年创建于苏州的上海铁路中级技术学校(后改名为上海铁路电信信号学校、上海铁路专科学校),1954年1月迁真如,改名上海铁路学校。

上海铁道学院大门

1958年6月,升格为上海铁道学院。当时该校占地9.9万平方米,建筑面积2.377万平方米,教职工有258名,图书馆藏书38万册。学校设3个系4个专业和1个中专部。1973年,上海交通大学机车车辆制造系和同济大学的路桥系铁路工程专业先后并入,1978年增设硕士研究生部。该院遂成为一所培养铁路高级工程技术的科学管理人才的多层次、学科齐全的铁路综合性工科大学。1985年,该院设有5个系,12个本科专业,5个专科专业。有4个专业拥有硕士学位授与权。

1990年底,该院占地发展至20.87万平方米,建筑面积为14.54万平方米,在院学生共3879人,有教职员工1548人。1991年增设运输管理、机械、电气、土木、电信、电子计算机等6个系,共有本科15个专业,专科9个专业。有8个专业拥有硕士学位授与权。此外,尚有成人教育、函授等部、5个研究所、3个实验和研究中心。全院共有学生4236人,有教职员工1653人。在781名教师中有正副教授239名,讲师370名。该院建院以来,已培养铁路人才1万余人。