上海博物馆与新民晚报共同推出的公益性文博知识普及讲座——“上博讲坛”,打造一个汇聚上博英才、文博大家的文化传播平台。欢迎更多爱上海、爱文博的市民走进博物馆,走进人类文明的记忆深处。

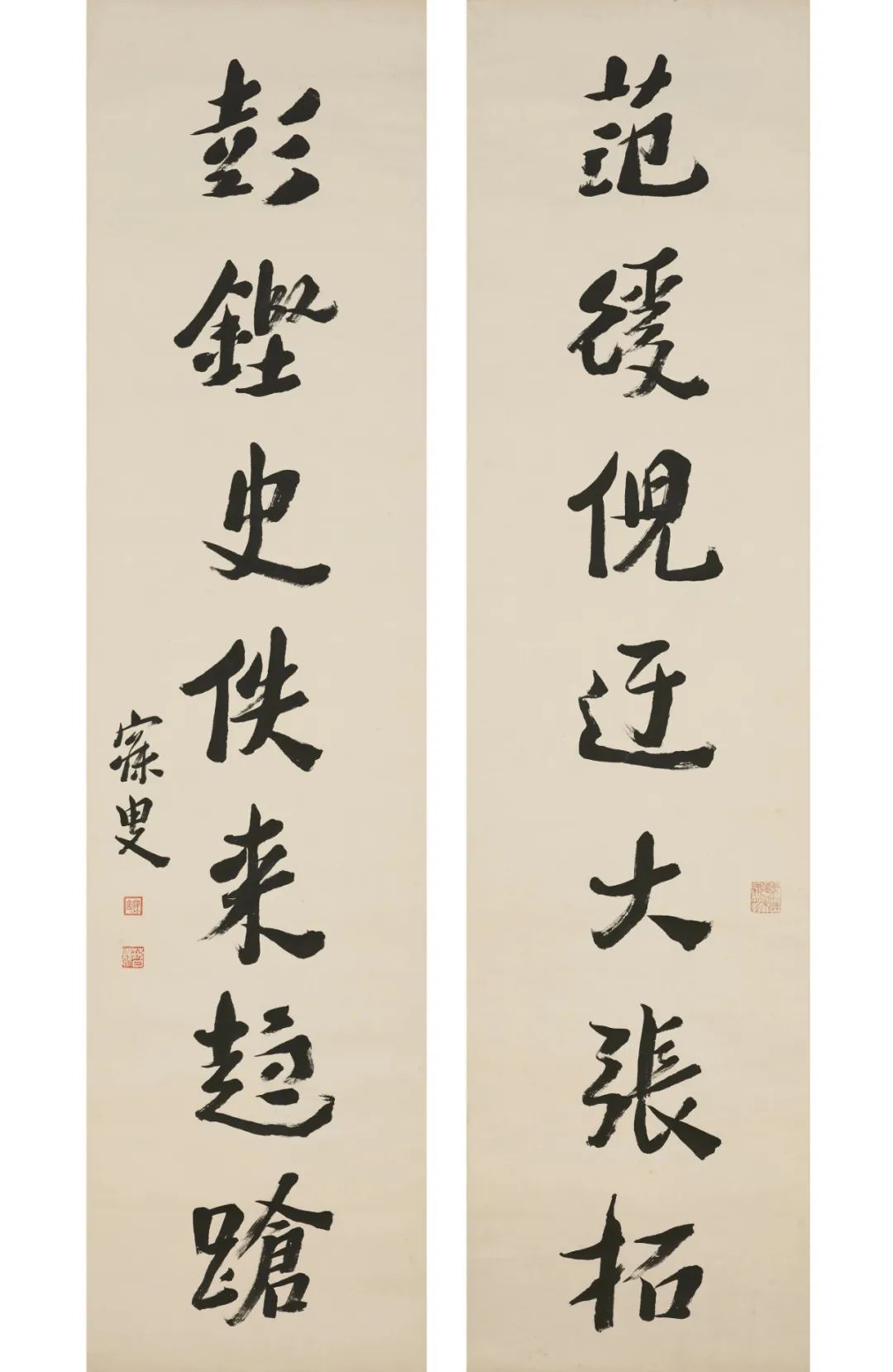

楹联,又称对联、对子,或楹帖,起源很早,是我国特有的一种文学艺术形式。同时,楹联也是一种综合性很强的书法艺术形式,与诗词、美术、建筑等领域有着广泛而密切的联系。但直到清代,这门艺术才开始真正兴盛起来。

上海博物馆所藏清代楹联作品有416件,具体涉及作者达187人。楹联书法虽然仅仅是两条对称性的片言只字,但它却凝聚着中华民族的情怀,它将清代书法带入到一个崭新的艺术境界。

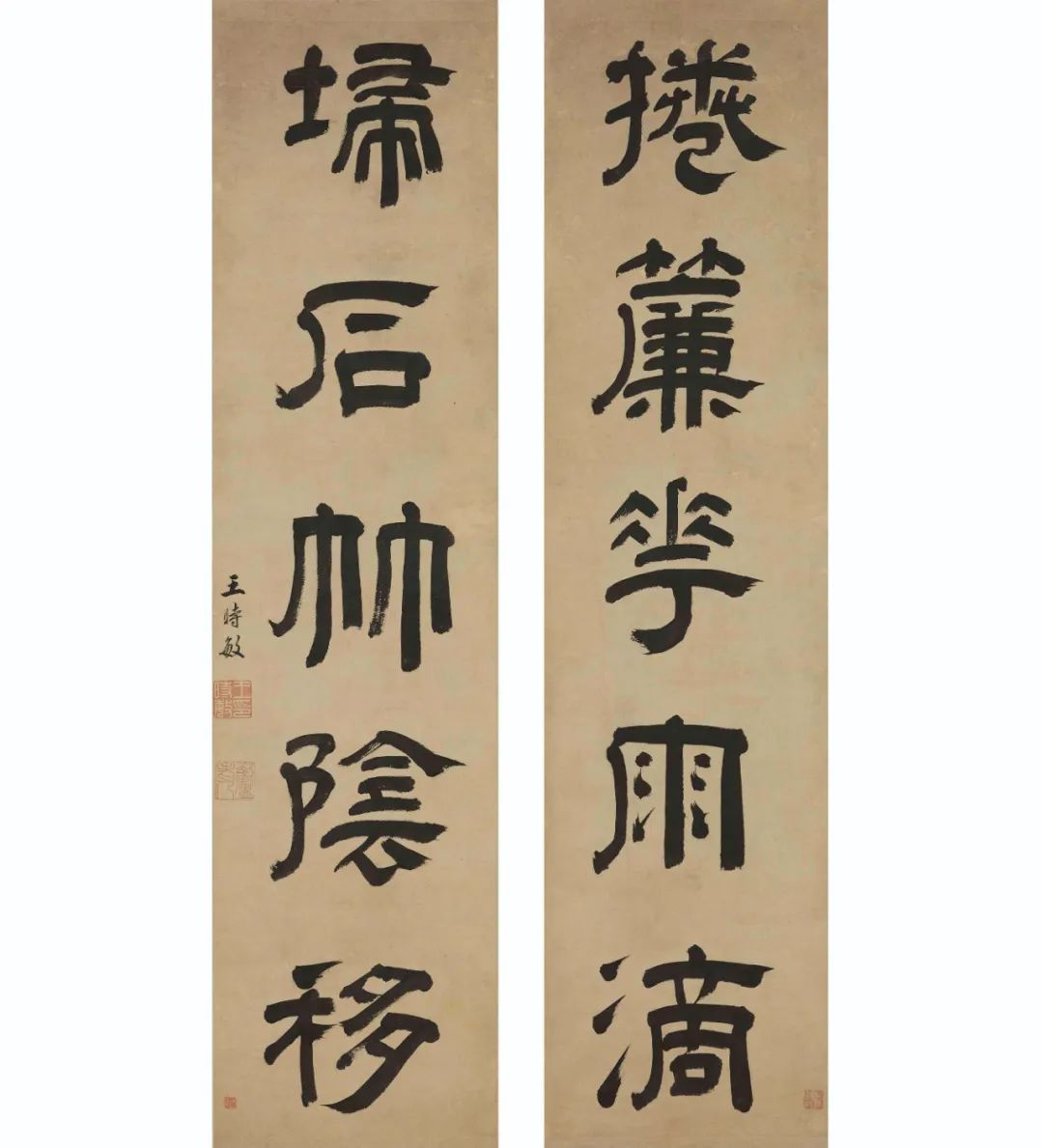

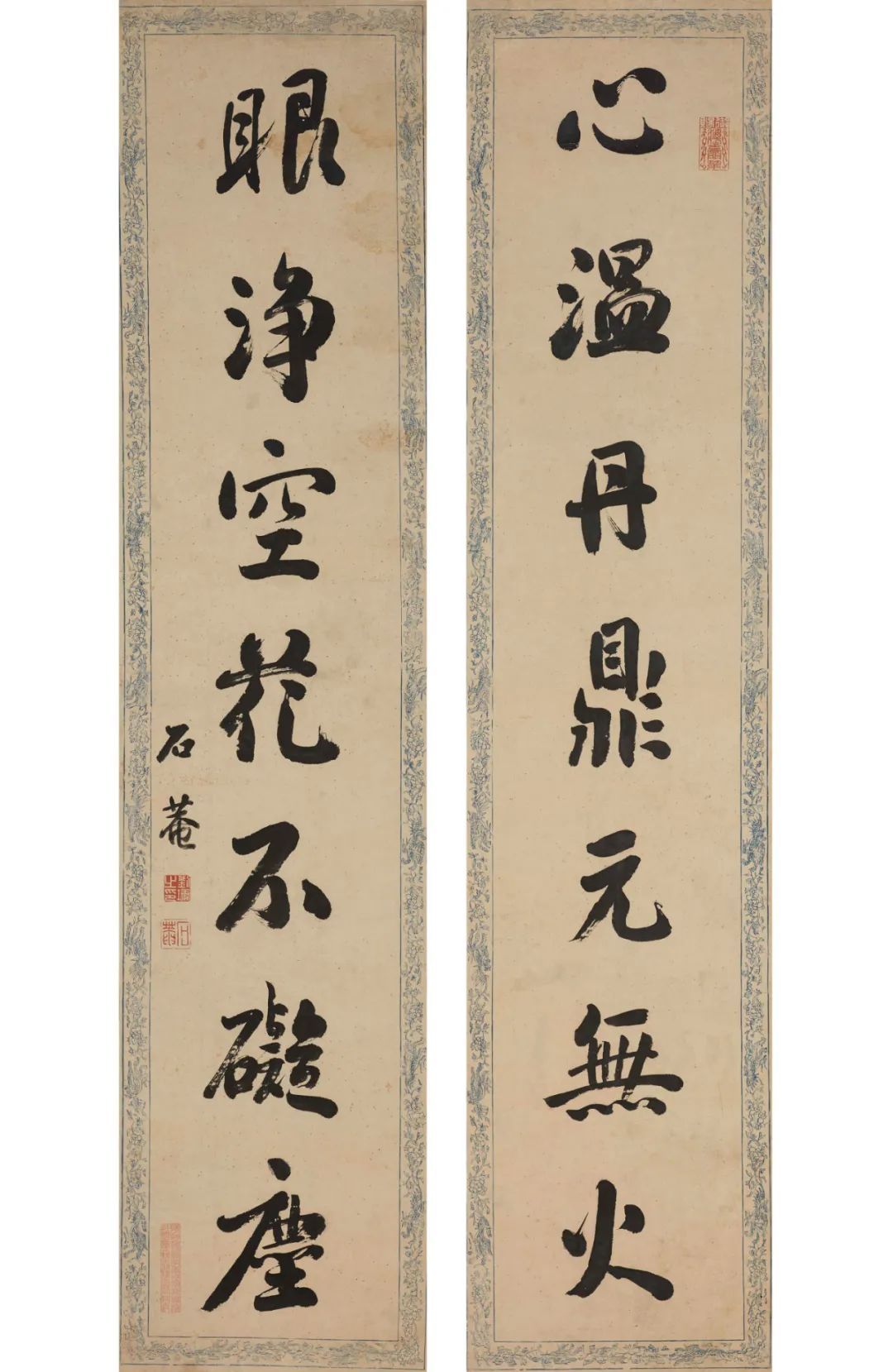

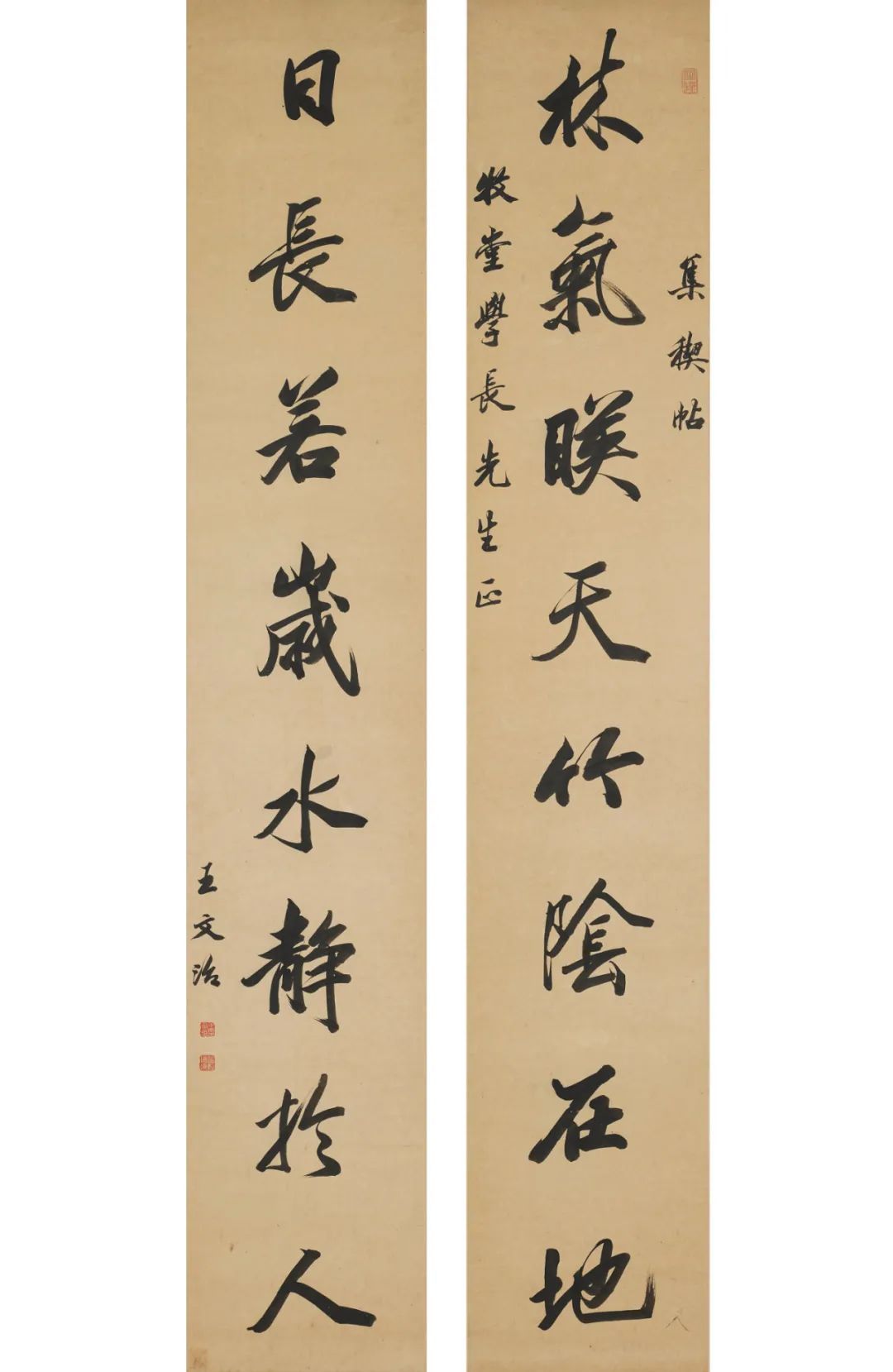

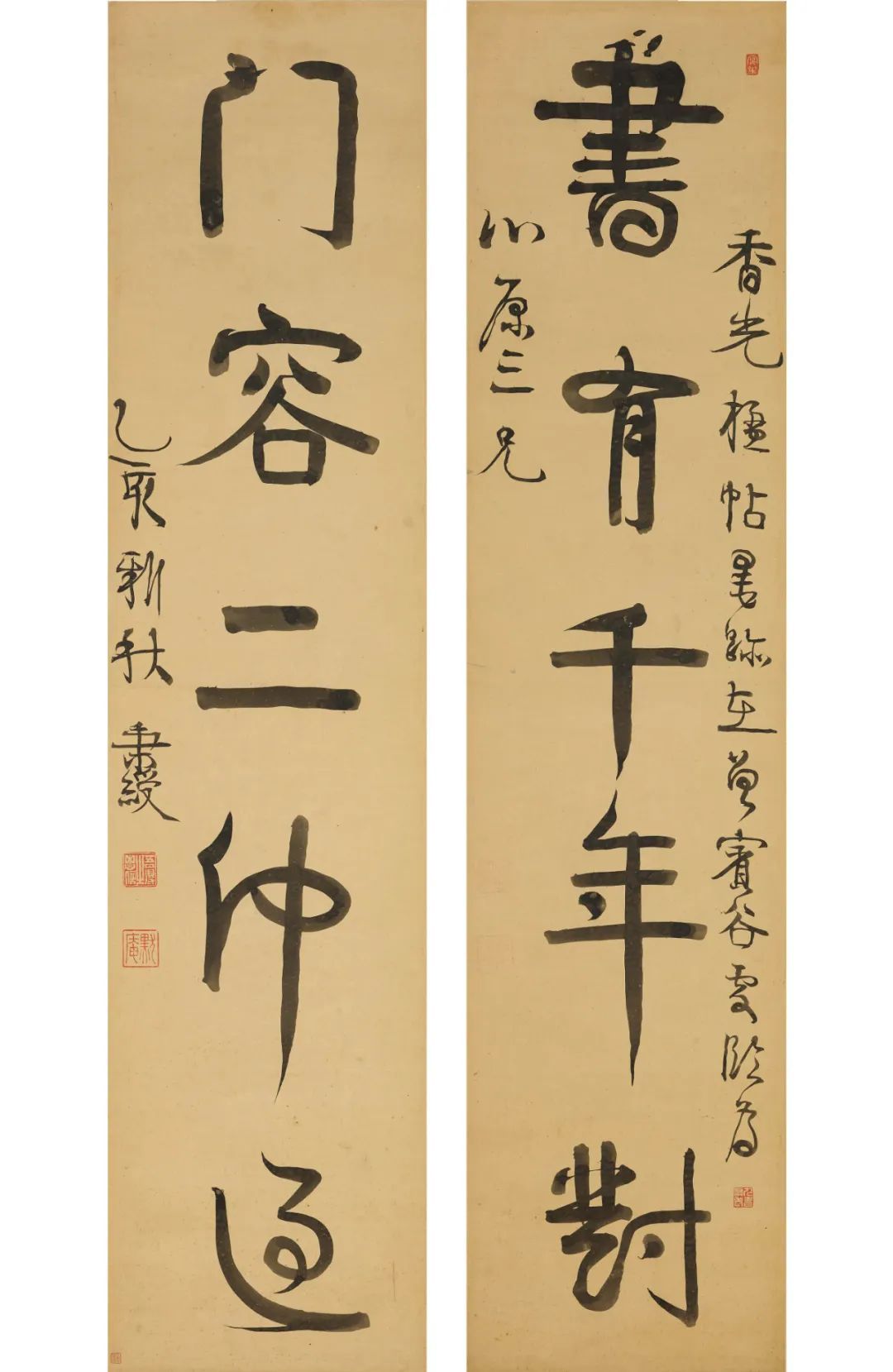

从时序上看,清代前期书法创作系统(晚明至乾隆初期)的形制变化较小,表现风格内敛而文静,款识一般也以少数字为主,书法风格倾向于帖学。

清 王时敏

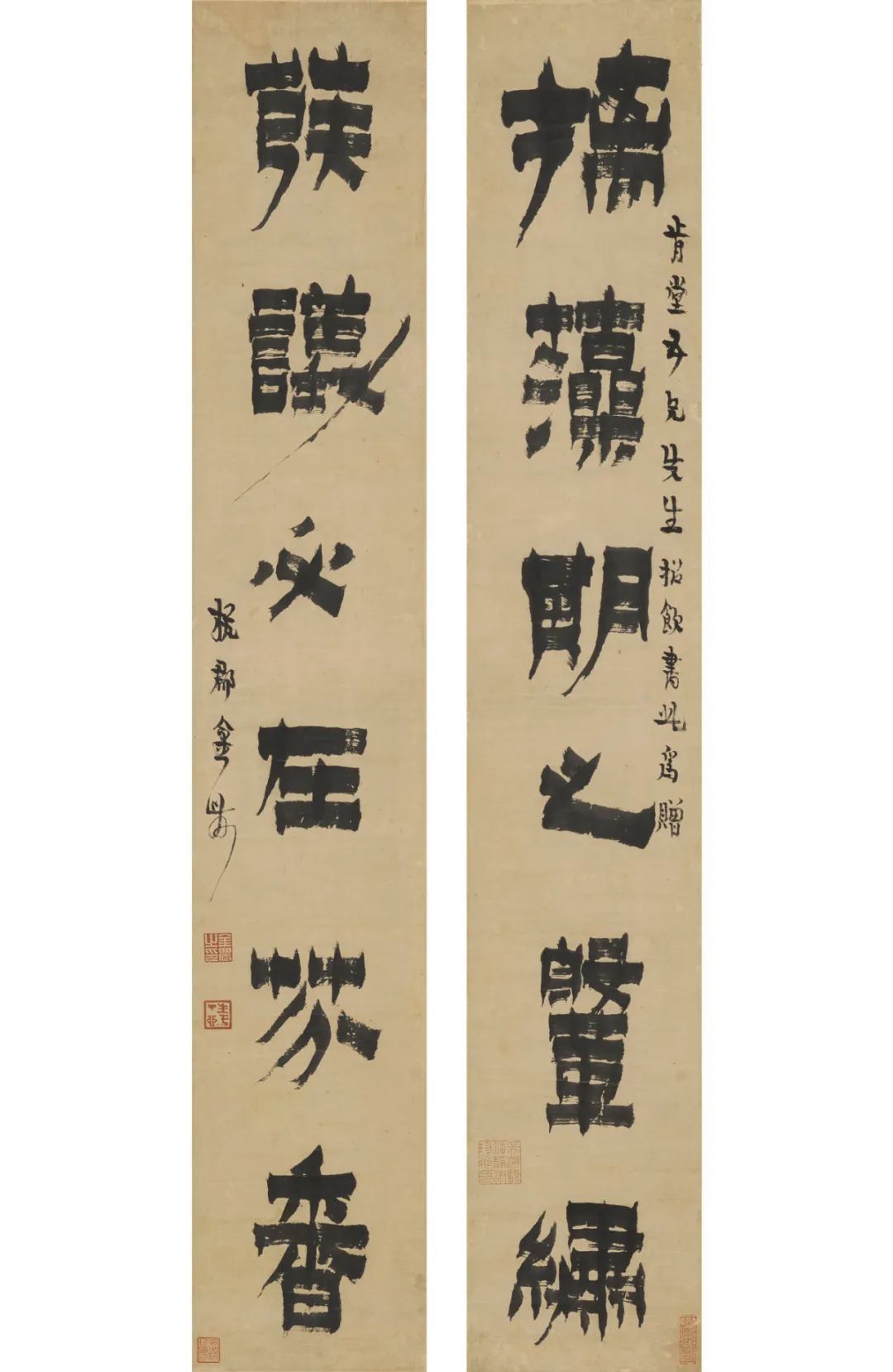

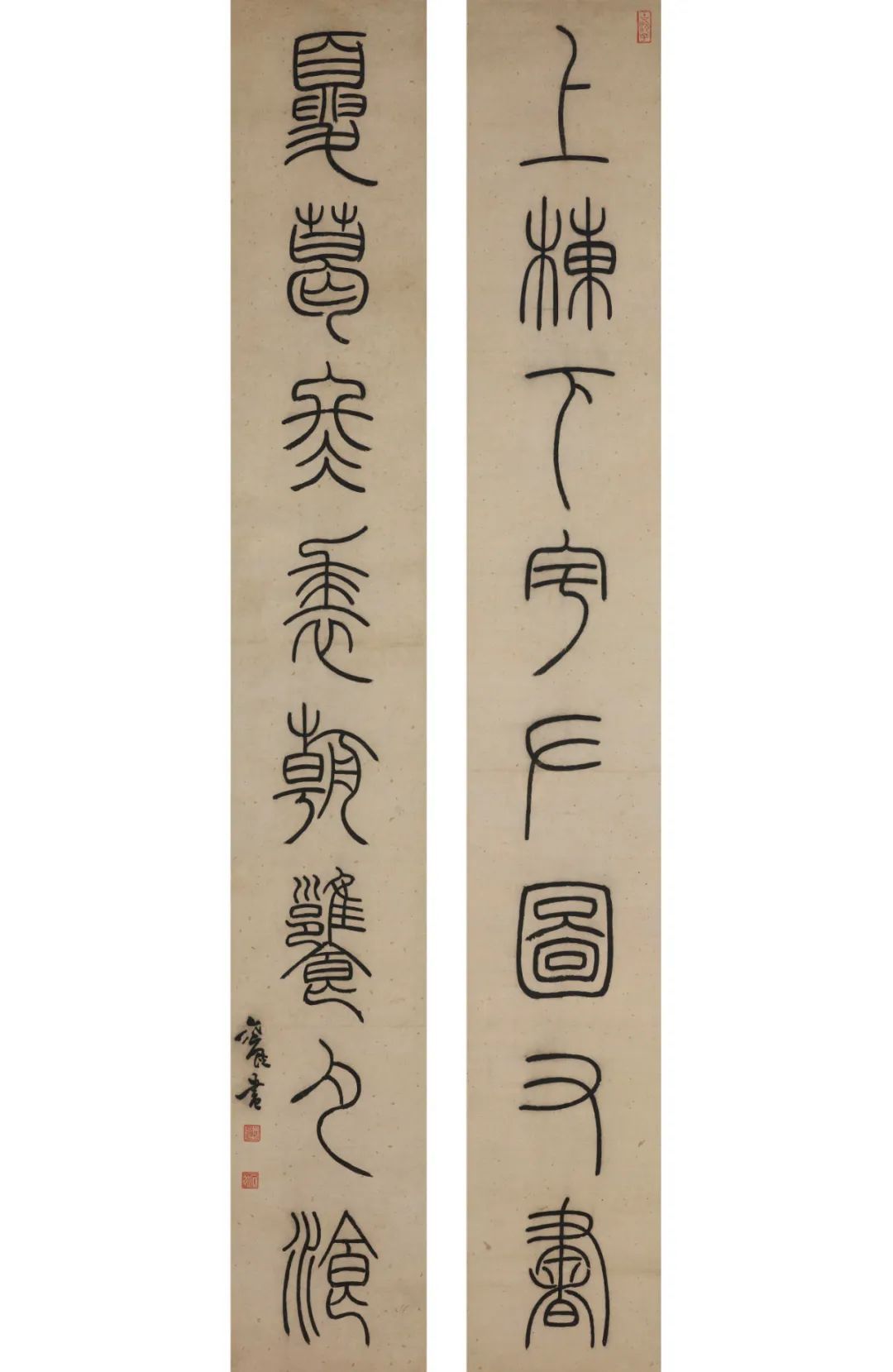

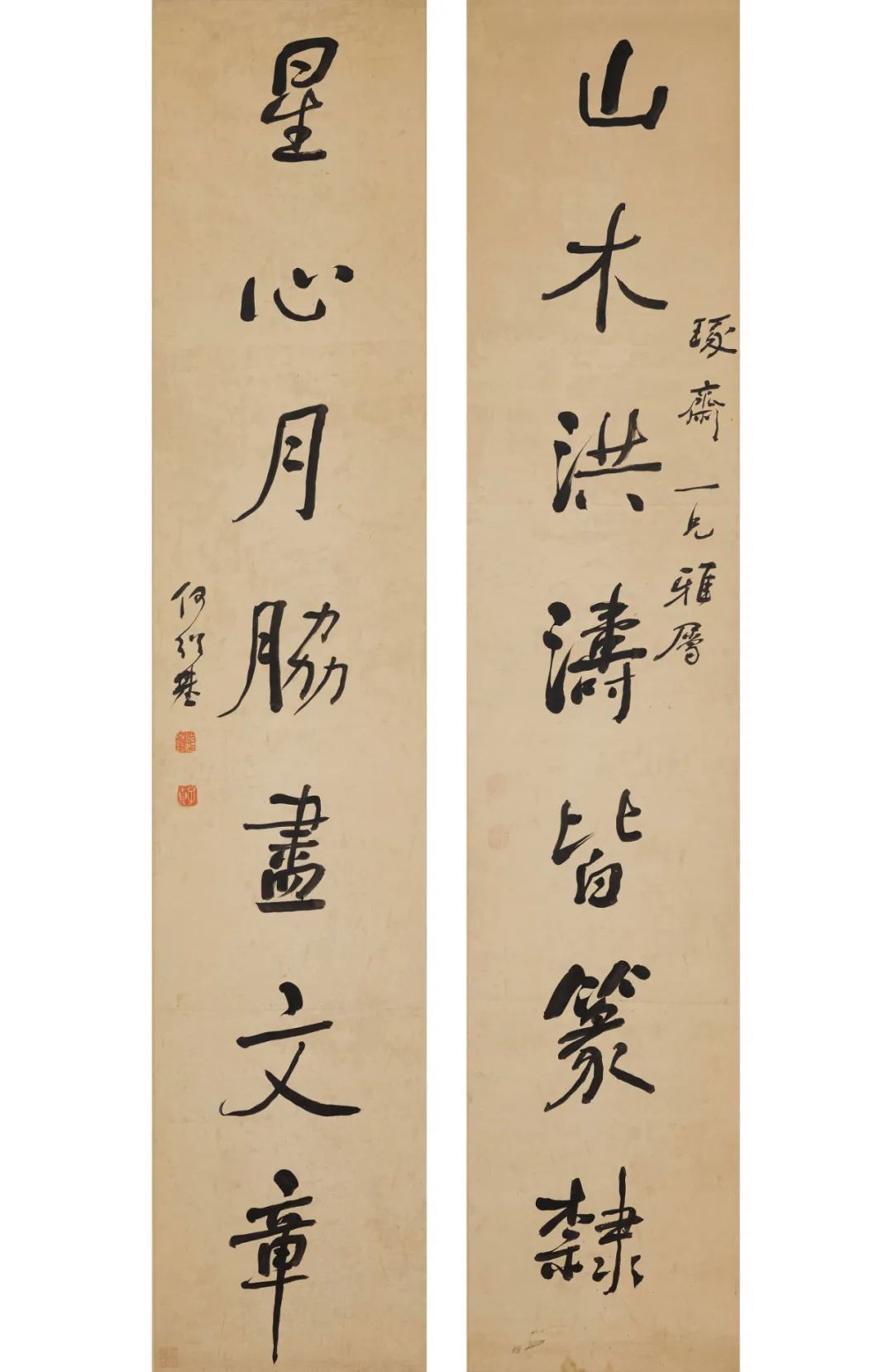

清代中期的作品大量倾向于碑刻之迹,是楹联艺术的重要表现时段。活跃于清代中期的邓琰精熟于多种书体,其中篆书及隶书为邓氏最为擅长,他为完善碑体书法的书写技能和技艺,进一步确立碑派书法的美学意义,作出了卓越贡献。

清 金农

清 郑燮

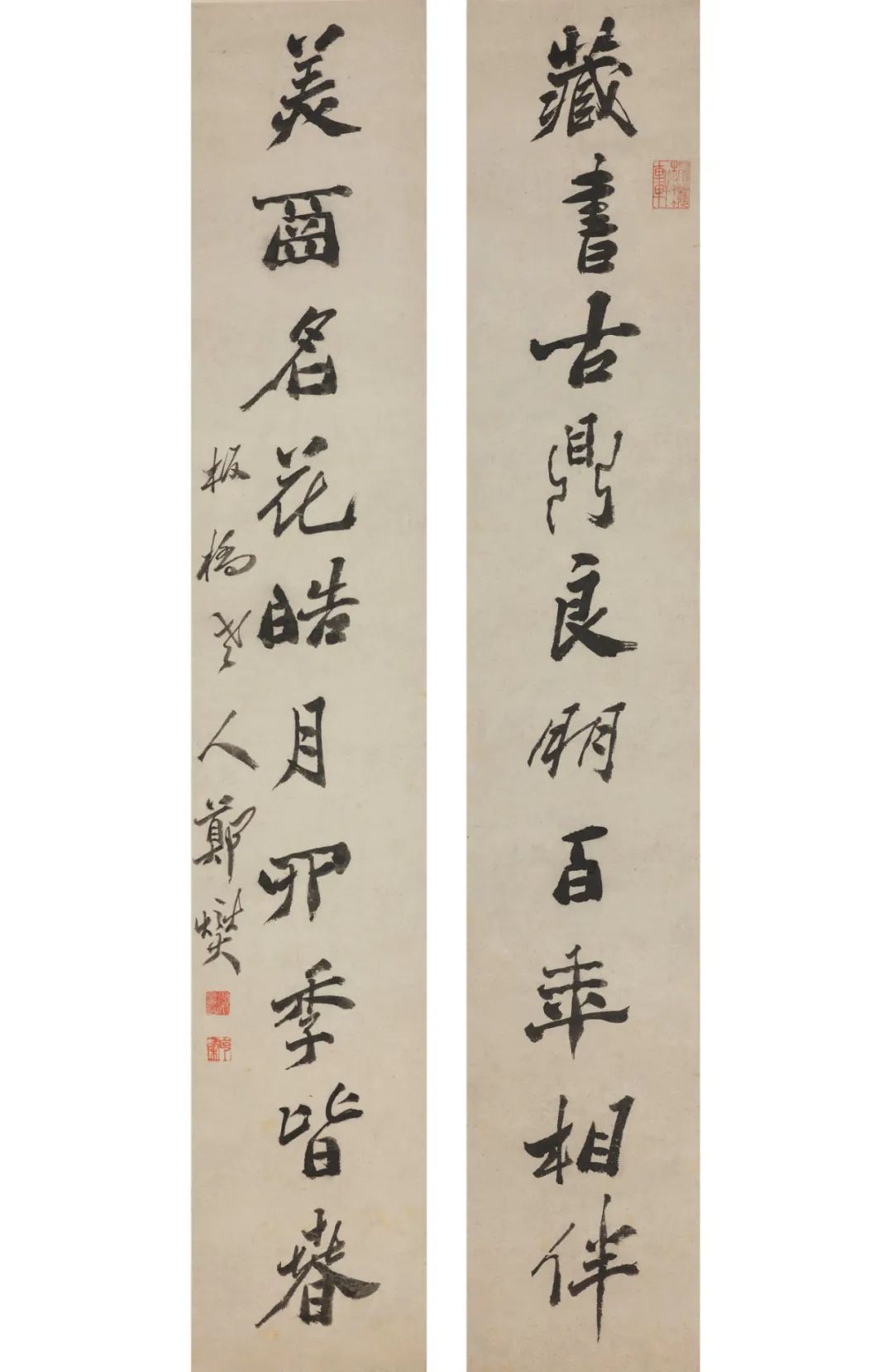

清 刘墉

清 王文治

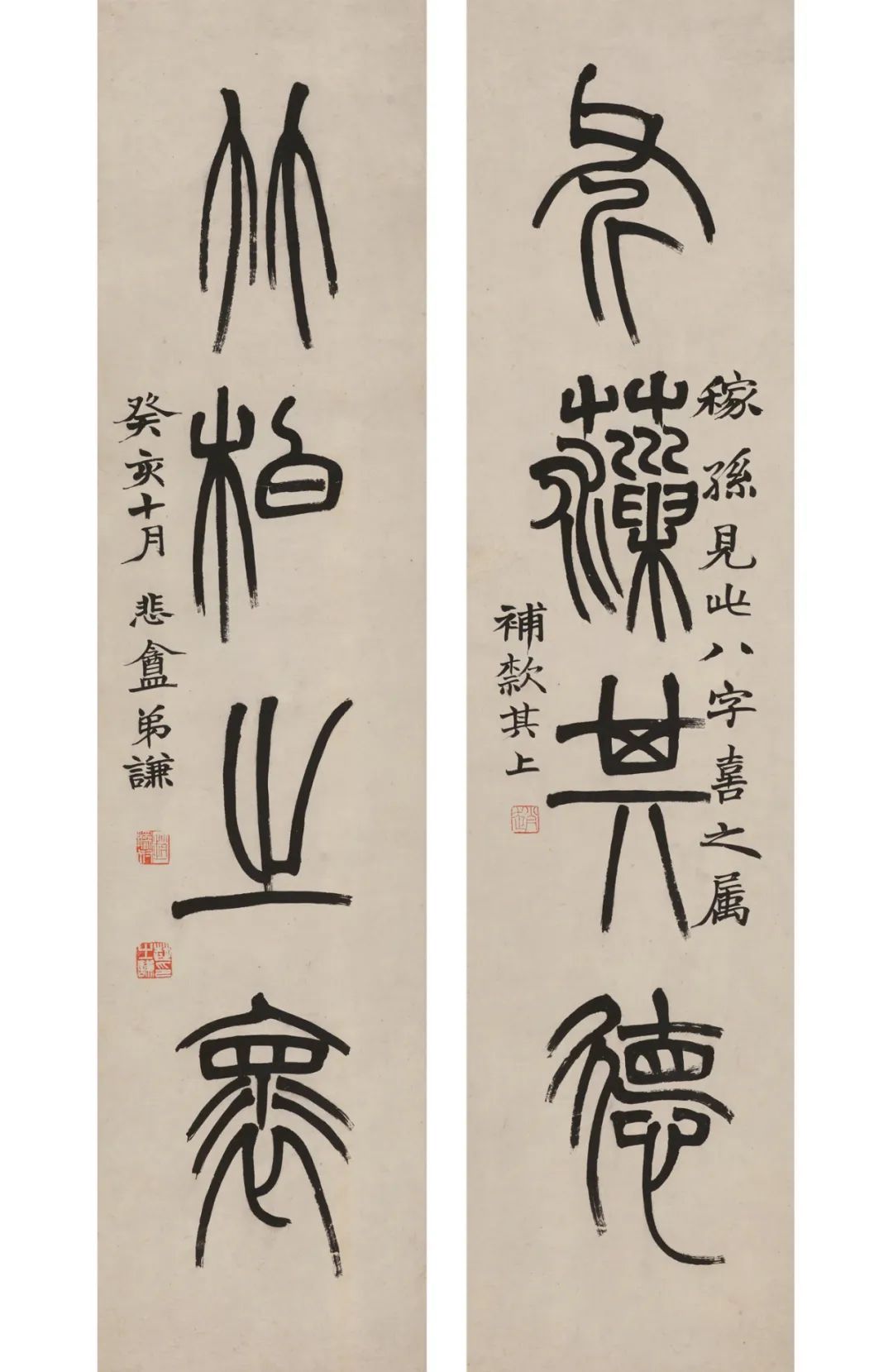

清 邓石如

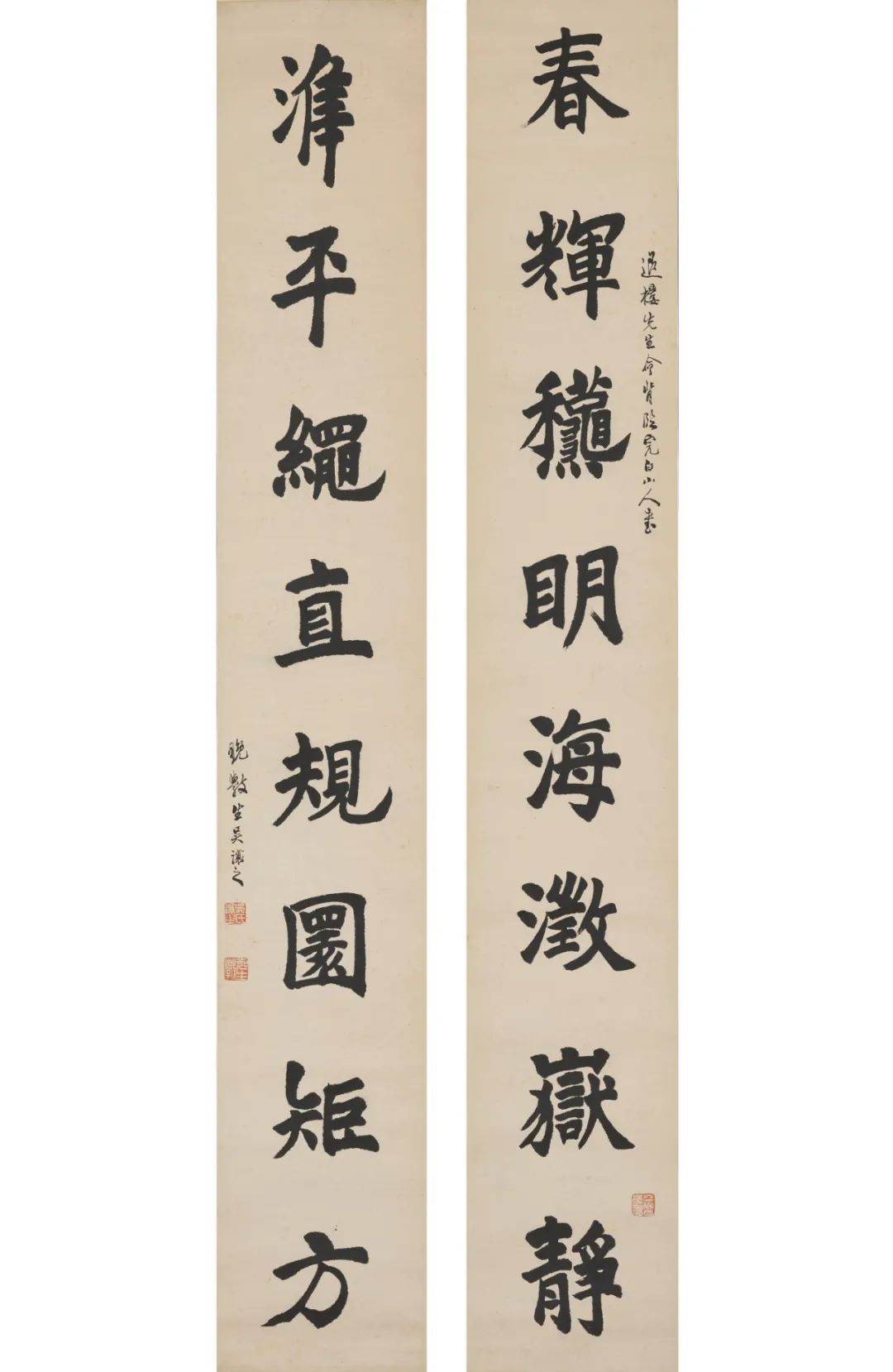

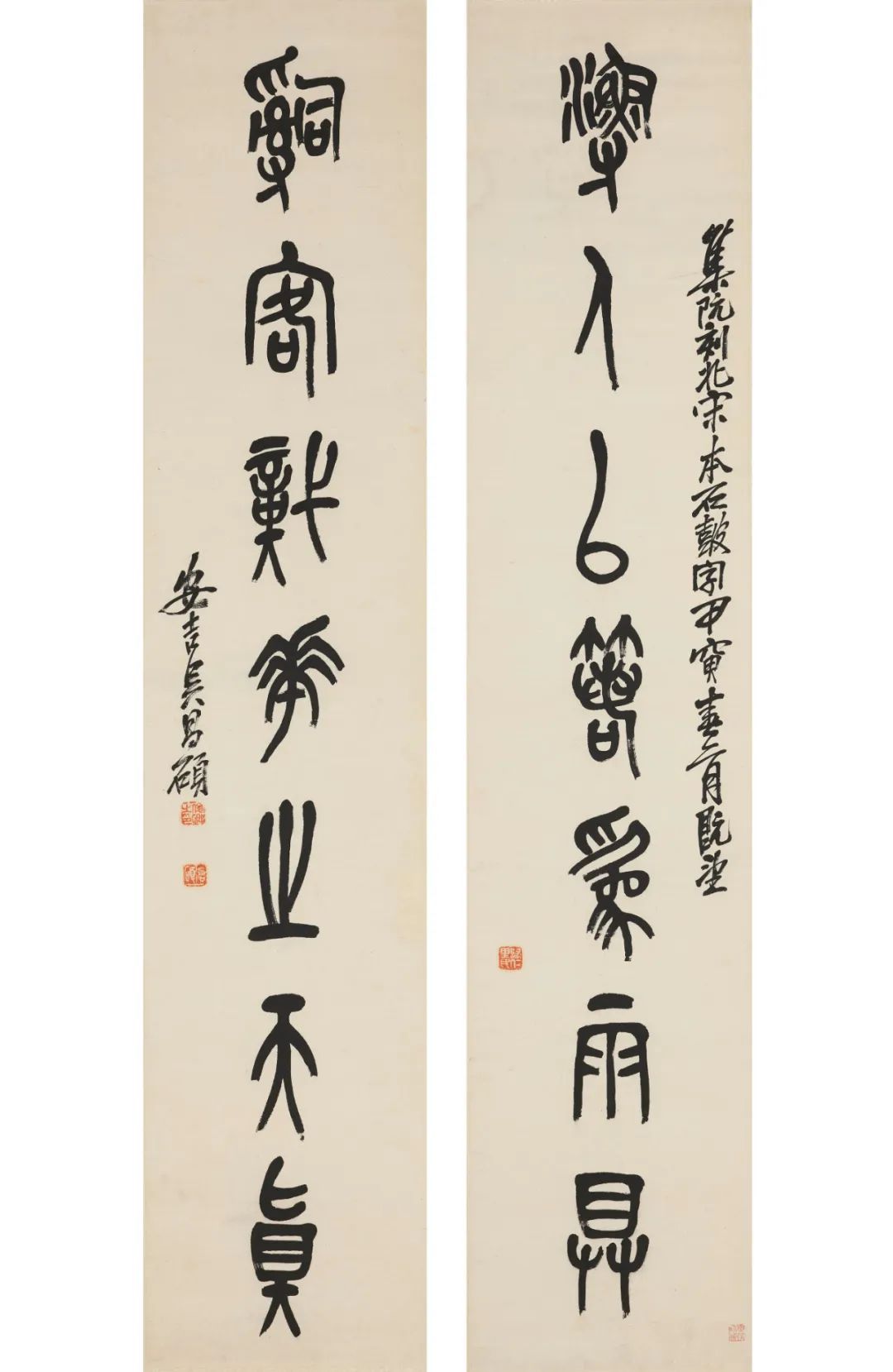

清代后期的吴熙载和赵之谦,是继邓琰之后堪称开门立派的印坛大家,同时他们也是卓有建树和影响深远的书坛名家。身为一代艺术宗师的吴昌硕是公认的具有三绝美称的书画篆刻大家,书法一道是他接触最早且用功最勤的艺术门类,四体皆善,然若以成就而论,当首推他充满金石气息,可称登峰造极的篆书创作和石鼓文之作。此外,在我国近代史上,属地上海或侨居沪渎的善画能书者所形成的海派书画艺术的影响和地位也不容忽视。

清 吴让之

清 伊秉绶

清 何绍基

清 赵之谦

清 吴昌硕

清 沈曾植

在上海博物馆藏楹联作品中,还有一类是由各种社会地位和特殊身份组成的不同阶层的书者书写体系,他们或为学界大儒、达官显宦,或为名士巨贾、鉴家藏家,有的甚至是帝王族系。他们不以书法名家,但其翰墨留存同样珍贵并令人瞩目。

上海博物馆藏楹联作品——从楹联艺术看清代书法

2020年6月19日(周五)

时间:19:00-21:00

地点:上博学术报告厅

(北门外西侧下沉广场内)

主讲人简介

刘一闻

上海博物馆研究馆员,1949年出生于上海,山东日照人。师承苏白、方去疾、方介堪、谢稚柳诸前辈。长期从事中国古代书法、篆刻研究与鉴定工作,造诣颇深。2015年荣获全国第五届书法兰亭奖艺术奖。现为文化部中国艺术研究院书法、篆刻艺术院研究员,及西泠印社理事、上海市书法家协会顾问、上海市文史研究馆馆员等。

出版物有《刘一闻印稿》《刘一闻作品》《刘一闻书画》《当代中国书画大家·刘一闻卷》《一闻艺话》《一闻艺论》及《上海市文史研究馆馆员书画系列丛书·刘一闻》《三德馆印记》《一闻艺谈》等近三十部。

温馨提示

1. 疫情防控期间,仅接受个人预约,每场限额100人。所有观众(包括儿童)必须通过网络实名制预约,敬请谅解。

2. 活动当日18:30起,观众凭本人手机预约码、本人有效身份证,出示本人“随申码”绿码、经测量体温后,通过安检依次进入会场(上海博物馆北门外西侧下沉式广场进入)。

3. 进场后请按工作人员的指示间隔就坐,保持距离,全程戴好口罩。

4. 因场地有限,本次活动不提供停车位,建议绿色出行。

版权声明

上海博物馆(微信号:上海博物馆)发布的图文均为版权作品,仅供订阅用户阅读参考。其它网站、客户端、微信公号如需转载,请联系我们获得授权,并注明“上海博物馆”版权信息。敬谢!

联系电话:021-63723500

上观号作者:上海博物馆