《附录和补遗》是叔本华晚期的封笔之作,也是他获得哲学家声誉的成名之作。“附录和补遗”的意思即“附属作品和遗漏之篇”,叔本华这样朴实直白地解释了书名和内容:“这些是附带的作品,是后来的岁月结出的果实......从某一侧面阐释了我的哲学。”他说,这部书比先前所有的书写得都更通俗易懂,也会比先前的书卖得更好,是“献给世界的哲学”。

《附录和补遗》共两卷,第1卷是“附录”,第2卷是“补遗”,有31篇文章和早年创作的诗歌,主要是对意志哲学的补充论述,体现了其广博的智慧和卓越的洞察力。全书约100万字。

《附录和补遗》之于叔本华的重要性自不待言,但令人遗憾的是,自德文出版168年来,国内只出版过《附录和补遗》的各种节译本,2019年3月,上海人民出版社出版了完整中译本《附录和补遗》第1卷,2020年出版第2卷,中文读者终于可以读到从德文翻译的《附录和补遗》完整译本了。

该书责编任然写了一篇札记,她在庚子年的春节,也就是疫情最令人揪心的时刻审读了《附录和补遗》第2卷校样。她唯在审读此书时,“心是平静的,精神是专注的。”本文摘录于此。

《附录和补遗·第2卷》

[德]阿图尔·叔本华 著 韦启昌 译

上海人民出版社丨2020.5

有好书读,冬天也不冷了

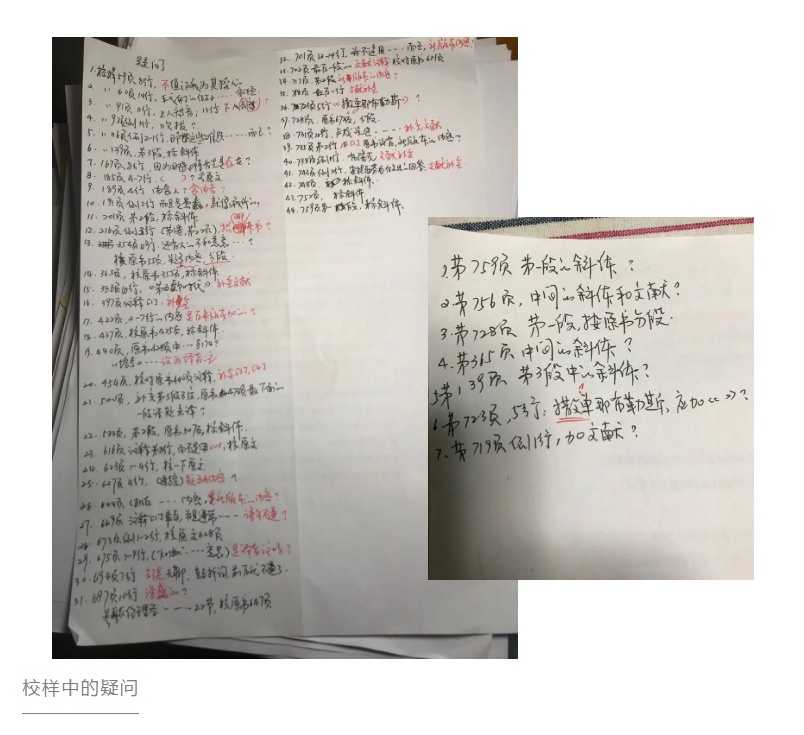

2019年春节是在审读《附录和补遗》第1卷校样中度过的,去年4月已上市。2020年春节如约审读第2卷校样,计划4月上市。这本校样约60万字,800多页,为此忙碌了十几天。我的书桌上摆满了各种查阅核对要用的书,有《附录和补遗》第2卷德文版、《新德汉词典》、《现代汉语词典》、叔本华系列的译本、《附录和补遗》第1卷、《圣经》和合本、《作为意志和表象的世界》等。此外,时不时还要起身去客厅翻看《大不列颠百科全书》。一些读了第1卷的读者留言,“急等第2卷”,“等待是一件痛苦的事”,“请你们早点把第2卷贡献出来吧”,这种迫切的心情让我更不能掉以轻心,唯认真审读,不辜负读者的热望。看过的页面上贴满了五颜六色的浮签,这是疑问分类的记号,摞在一起煞是美丽。我让冰冷的黑字白纸变得姹紫嫣红,就像叔本华在第2卷中,在悲观主义的底色上涂抹了一笔同情的亮色。

庚子年的春节是令人揪心的,有关新冠的各种消息纷至沓来,人心惶惶。唯在审读第2卷校样时,我的心是平静的,我的精神是专注的。新冠疫情阻挡了出行的脚步,却阻挡不了译书出书读书的节奏。连绵数日,帘外雨潺潺,屋内阴湿冷,想起一位读者买了第1卷后的留言,“有好书读,冬天也不冷了”,这句话让我心里一直暖暖的。审读校样不仅是我的工作,也是我读书的方式之一。有叔本华陪伴的春节,我有了笑声,有了思考。享受叔本华“宽广的知识和卓越的洞察力”,是一种阅读的快乐。

2020年是叔本华逝世160周年,纪念他的最好方式是读他的书。他在“写给世人的哲学”《附录和补遗》出版时请求:“无论如何我都要求读者,为了明白我的哲学,请阅读我的每一行字。”作家卡夫卡说:“ 叔本华是一个语言艺术家,仅仅因为他的语言,我们就应该无条件地读他的著作。”他的衣钵继承者尼采说,阅读叔本华的作品就像“儿子在聆听他的父亲的教诲 ”。

第2卷内容更丰富,题材更广泛,名篇荟萃,恰好与第1卷构成一个整体。叔本华说“既好读又有趣”真不是自夸,这表现在三个方面。

1

补遗不是虚言

第2卷是“补遗”,有31章400节和15首诗歌,其中第一次翻译的有15章,完整翻译(以前有过节译)的有8章,青年时期的诗歌是首次翻译。前15章是对他的主要哲学著作的补充,包括哲学及其方法、自在之物与现象、伦理学、哲学与自然科学、生存的虚无与痛苦、自杀和宗教等内容;后16章是从意志哲学的视角阐述他对现实生活和人生诸问题的看法。“补遗”体现了他读书之渊博,思考之深广。1818年,历经10年创作的里程碑式作品 《作为意志和表象的世界》出版了,但沉寂无名,他以坚忍不拔的毅力,默默地反复思索他的哲学体系,不断寻找能证明意志哲学是解释世界的真理的各种材料,包括自然科学,如天文学、物理学、化学、地理学、颜色理论、生理学、心理学、植物学、动物学、人类学;对印度佛教和典籍的研究,如《奥义书》《吠陀》、轮回、转生、涅槃,西方传教士在印度传教失败的原因等;对语言学的研究,如拉丁文、希腊文、梵文、德文、英文、法文、意大利文等;对宗教、考古学、神话、泛神论的研究,这些都扩充了他的思考,夯实了他的理论基础。因此,他在第2卷的目录上注明“就多个话题所作的分散但有系统安排的思考”,也是围绕意志哲学在客观世界的各种表象的分析和评论的交响曲。

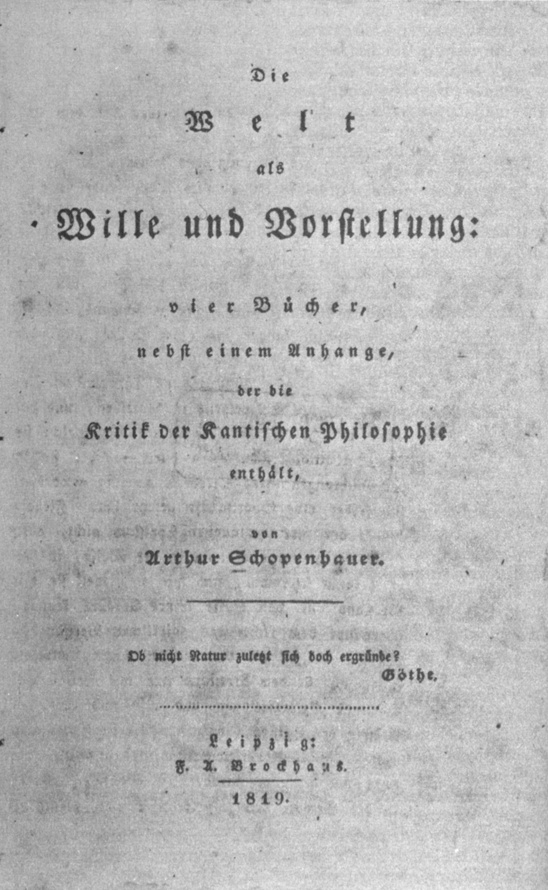

《作为意欲和表象的世界》第一版封面

同时,这种“补遗”还表现在他不遗余力地推介已经出版的但无人问津的著作,这些著作包括《作为意志和表象的世界》1-2卷、《伦理学的两个根本问题》《论大自然的意欲》、《论充足理由律的四重根》等。德文版第2卷正文716页,他80多次推荐他的著作和论文,平均每9页推荐一次。特别是《作为意志和表象的世界》提了40多次,平均每18页推荐一次。不断地看到“关于这个问题参看我的……”、“我已在我的…….著作中讲过这个问题”时,真让人忍俊不禁。这不愧是自我推销的好办法,《附录和补遗》大买了,这些无籍籍名的著作也跟风走俏了。

叔本华以主要写于青年时代的15首诗歌为“封笔之作”收尾,体现了他终于善尽使命的平静。他以这种极富个性的方式向喜欢他的哲学的读者坦率地敞开心扉,认为这是他的自我牺牲,也是他与读者之间的“私事”,他希望读者因此感激他。他说,“有朝一日,这会让对我的哲学产生强烈兴趣的人得益,因为他们很想了解这位哲学作者任何个人方面的情况”,“诗歌带着节奏和韵律的外衣,人们在诗歌里会比在散文中更大胆、更自由地显现自己主体的内在”,“会以比哲学论辩更纯粹人性的、更个人的、起码是相当不同的方式表达自己,也正因此,在某种程度上与读者走得更近”,“如见其人”。这些诗歌表现了他敏感、多疑的性格,表达了他渴望太阳温暖自己寒冷的身心:“太阳射出了光芒,一切都露出了笑容,充满了欢乐和爱意”。《作为意志和表象的世界》第1卷出版第二年,即1819年他就坚信自己的巨作“你们可以耽误它,但却永远无法扼杀它:后世会为我竖起纪念碑”。1856年,他感到自己“站在路的尽头”,“看到所做出的业绩备感欣慰”,表达了他晚年终于名声如朝日的欢乐。

2

力透纸背的名篇

作为世界上最富有独创性和最值得阅读的散文家之一,叔本华作品的魅力源于他的哲学家的深刻和文学家的天赋。没有哪一个哲学家的作品,能像他的作品那样打动和影响了许多作家和音乐家,如托尔斯泰、屠格涅夫、左拉、普鲁斯特、艾略特、博尔赫斯、瓦格纳等。特别是《附录和补遗》的文学价值与充分广博的思考,终于让他从默默无闻的食利者成为梦寐以求的“19世纪哲学家”——“一代人欣喜若狂地赞同我写的每一行字的那个时刻必定会到来”。叔本华除《人生的智慧》广受赞誉外,还有一些文采斐然、思想深邃、文风雄辩、短小精悍的名篇,这些名篇都在第2卷中。比如,《论判断力、批评、赞扬和名声》《论阅读和书籍》《论学者和博学》《论写作和文体》《论自为的思考》《论宗教》,等等,当然也包括背负骂名的《论女人》。这些名篇是意志主题的变奏曲,所涉题材与每个人的生活息息相关,富有教益,它是从心而出的伟大思想,吸引了无数人的棒读和赞誉。这也证明了伟大的思想家是人类的灯塔。书中的箴言警句俯拾皆是:文学家带来的是鲜花,哲学家带来的是鲜花的精油;真理的标记是简朴;阅读得来的思想与自身生发的思想相比,犹如假肢与天生的四肢相比;普遍真理与特殊真理的关系就像黄金与银子的关系;匮乏和无聊是人生的两极;坏的作品无论如何少读也嫌太多,好的作品无论如何多读也嫌太少;劣书是损害我们思想的精神毒药,等等。这些 “语颇隽永,耐人寻味”;不是轻描淡写,而是浓墨重彩。叔本华的雄辩力透纸背,让我想起梵高在表达激情时不是用笔,而是用颜料直接涂抹在画布上。

[德] 叔本华 著 韦启昌 译

上海人民出版社丨2014.4

第2卷最后一节(第400节)是箭猪保持距离取暖的比喻,一些读者曾提出这个脍炙人口的比喻没有在叔本华的书中看到,这是因为不曾有人完整翻译出来。“保持适当距离”,也是叔本华明喻世人的生存智慧之一。

3

一抹同情的亮色

叔本华在把意志哲学世俗化的过程中,试图从意志和本能的角度为永困人生的难题找到形而上学,即哲学的慰藉,因此,第2卷中对五花八门的人生问题的再思考更广泛和深刻。叔本华的一生是读书、思考、写作的一生,为哲学的一生,天赋、性格和追求使他放弃了庸常的生活,因此,在他生活的绝大部分时间中都是“僵卧孤村不自哀”。在他的主要著作中,他的悲观主义是极端的,不出生比出生要好,世界不存在比存在要好,“一千种欢乐都弥补不了一种痛苦”,直接质疑人类存在的价值;而在《附录和补遗》中,这种悲观主义有了同情和惬意的亮色,他试图以优雅的方式展示人类的生存,让苦难的生活有了些许温暖和留恋。在这里,他以放松的心态,嘲讽和诙谐的口吻谈论欲在痛苦和死亡的夹缝中求得片刻幸福的智慧,这就是节欲苦行、自我修炼、孤身独处。解脱苦难的方法是审美体验、悲天悯人、禁欲和自我否定。这种至高无上的价值可以让逃离意志的人获得救赎。生活的本质是重负,它不是让我们享受的,只能忍受和克服;不要追求感官的逸乐,这会带来巨大的灾祸;衡量幸福的标准不是你享受了多少吃喝玩乐,而是你避免了多少痛苦;人生的最高乐趣是精神的乐趣,人引以为豪的应该是卓越的精神追求,精神的富有是真正的富有,精神的财富是最大的财富;通过自我约束避免外在的束缚是明智的;命运通常是自己的愚蠢所致;等等。“这些道德高尚的气息,浮士德式的魅力”,如颗颗闪耀的珍珠散落在第2卷的字里行间,辑要在《人生的智慧》中。

《附录和补遗·第1卷》

[德]阿图尔·叔本华 著 韦启昌 译

上海人民出版社丨2019.3

读第2卷,你会时而大笑,时而沉思,时而自省;这时你也就认同了叔本华的自信——“人类从我这里学到了一些将永世难忘的东西”。记得苏格拉底曾说过,“未经反思的生活是不值得过的”,雅典德尔菲神庙里刻着“认识你自己”,叔本华的思考和古希腊的智者异曲同工,都是要人们思考单向的人生如何才能有意义,如何在奔向死亡的道路上欣赏前人的花园,播种自己的希望。他的思考更直率,直指生命意志的核心。

* 转自深港书评

附录和补遗系列(全2卷)

[德]叔本华 著 韦启昌 译

上海人民出版社丨2020.4

﹏

﹏

﹏

﹏

《叔本华暮年之思》

[德] 叔本华 著 齐格飞 译

上海人民出版社丨2018.9

﹏

﹏

﹏

﹏

《叔本华哲学随笔》

[德] 叔本华 著 韦启昌 译

上海人民出版社丨2018.10

﹏

﹏

﹏

﹏

《叔本华与梵·高——箴言与绘画》

[德] 叔本华 著 韦启昌 译

[荷]文森特·梵·高 绘

蒂凡尼 编

上海人民出版社丨2018.6

﹏

﹏

﹏

﹏

《叔本华哲言录》

[德] 叔本华 著 韦启昌 译

上海人民出版社丨2016.1

﹏

﹏

﹏

﹏

《人生的智慧》

[德] 叔本华 著 韦启昌 译

上海人民出版社丨2014.4

﹏

﹏

﹏

﹏

《叔本华思想随笔》

[德] 叔本华 著 韦启昌 译

上海人民出版社丨2014.4

﹏

﹏

﹏

﹏

《叔本华美学随笔》

[德] 叔本华 著 韦启昌 译

上海人民出版社丨2014.4

﹏

﹏

﹏

﹏

《叔本华论道德与自由》

[德] 叔本华 著 韦启昌 译

上海人民出版社丨2014.4

﹏

﹏

﹏

﹏

《教育家叔本华》

[德] 弗里德里希•尼采 著 韦启昌 译

上海人民出版社丨2016.3

﹏

﹏

﹏

﹏

《叔本华论生存与痛苦》

[德] 叔本华 著 齐格飞 译

上海人民出版社丨2015.6

来源:上海人民出版社

上观号作者:书香上海