来源:微信公众号“政涛谈教育”

文 | 李政涛 华东师范大学教育学部副主任,教育学系教授,博士生导师

2015年,我曾经写过一篇《一个人和她的教育改革》,对“我”眼中的叶澜先生做了初步的描绘。那个时候的解读,是以“新基础教育”改革实践为切入点和视角的,那个时期我眼中的叶老师,核心形象是“理想的现实主义者”和“现实的理想主义者”的合二为一。

五年之后,重新将叶澜“这个独一无二之人”,置于解读的视域,我还能够读出些什么?与以往相比,改变了什么?增添了什么?发展了什么?

最核心的改变,是视域或视角的转变,从“变革实践”(“新基础教育”)为视角,转换为“教育学理论”(“生命·实践”教育学)为视角,以此为基础,进行“自我突破性”的尝试。

如果用一句话来对她进行“学术素描”,整体概括出我眼中的叶澜,那就是“充满激情的教育学思想者”,是“激情与思想的融为一体”。

这一“感悟”,并非“心血来潮”或“临时起意”,更不是“突发奇想”,而是多年之前就萌生的“初心”:如果我有机会,给叶澜先生写学术传记,书名就是《充满激情的教育学思想者》。这一想法,在后续的学术生涯中,被各种机缘所印证或呼应:2018年,我与德国教育人类学家伍尔夫的柏林对谈中,他拿出了自己的一本新书《激情与逻辑》,并且充满“激情”地介绍了他的人类学和教育人类学思想“逻辑”;2019年,叶澜第一次提出了“理性诗意”。两位老人以各自的方式触及到了“激情与思想者”这两大关键词:“逻辑”既是理性的代表,也是理性的产物。什么是“思想”?“思想”从何而来?它必定是理性的,也必然来自理性。有思想之人,注定是充满深沉理性之人,是善于自我启蒙和启蒙他人之人,所以,康德在《什么是启蒙?》中,直截了当地说:大胆运用你的理性!诗意何为?毫无疑问,它通往“激情”:始终在激情中,它既是激情的表现,也是激情的动力……

为什么用“思想者”,不用“思想家”?“思想者”的核心,是“角色”的表达,“思想家”则更多是“职业用语”。作为“角色”的思想者,首先蕴含了深沉的“责任感”和“责任自觉”,暗含了叶师所倡导的“生命自觉”,它具体表现为“思想自觉”和“教育学自觉”。

世上有“激情”者甚众,大学者中有激情者也不乏其人,典型如我深以为然的庄子、海德格尔等,即使似乎刻板度日、平淡一生的康德,骨子里也是“激情满怀”……

在众多充满激情的学者群众,叶澜的激情个性与激情风格何在?

与他人相比,叶澜的激情世界打上的是鲜明的“教育学烙印”。这种激情,最初或表面上,是对“对生命的激情”、“对教育的激情”、“对实践变革的激情”,以及近年来的“对自然的激情”,但其内核却是“对教育学的激情”,是由“教育学激情”引发、催动、进而融会贯通之后的激情,最终生成的是“以教育学的方式”所表达出来的融生命激情、教育激情和自然激情为一体的“叶澜式激情”。

正因为有这样的激情,所以,她才会在温家宝总理组织的全国教师座谈会上郑重其事的自我介绍“我是教育学研究者”,才会有在颁奖典礼上的获奖感言:“教育学是研究造就人生命自觉的教育实践的学问,是一个充满希望、为了希望、创生希望的学问。我愿为研究如何让人间每一朵生命之花绽放出自己独特灿烂的学问而努力终生,并与所有的同行者共享生命成长的尊严与欢乐,共享教育学研究特有的丰富与魅力。”才会对心心念念于“教育学派”,而不是“教育流派”的创建,——改革开放以来的中国大陆,已经产生了多少形形色色、五花八门的“教育”流派,但唯独缺少真正的“教育学”派,这个学派的创建,最终由一位“充满激情的教育学思想者”实现了。

叶老师在“新基础教育”扎根闵行20周年纪念会中以《相遇不负 生命留痕》为题作主题发言

然而,如果只是如此解读和表述叶澜的“教育学激情”,依然是没有穷尽“叶澜激情”的全意。从激情的源头上看,这种激情不只出自“热爱”,也出自“敬畏”,出于对理论思想的敬畏、对教育学思想的敬畏,如同近期叶澜对“自然世界”的深度进入,源自“敬畏自然”一样,“敬畏教育学”也是其激情的发源地,这种敬畏,最初是作为“种子”,悄然埋藏并植根于在她学术生命成长的深处,之后作为“屏障”,抵御各种非议、贬低、嘲弄、侮辱教育学的噪音,后来作为“武器”,捍卫教育学的尊严、价值与逻辑,最后作为“传统”,化为学派第二代、第三代人“进入教育学”、“研究教育学”、“建构教育学”,并终生“以教育学为业”的命脉和基因。

当然,治教育学之学,只有“激情”是不够的,而且“激情”本身容易导致“世俗”甚至“低俗”、“脱缰”、“失序”和“混乱”……如果叶澜的学术人生,只有“激情”,就不会有今日的叶澜,也不会有在中国的“生命·实践”教育学。

叶澜采用了两种方式推动自身的“生命激情”走向综合提升。

一是为激情灌注“诗意”,让激情通往“诗意”。无论是生活中的“云中漫步”微信群的建构,还是在《俯仰间会悟》等随笔集中流淌的诗意文字,无论是 《伞》、《自己的世界》等弥漫的“生活中的诗意”,还是《梧桐知秋》、《溶·融》、《感谢芦花》、《紫园花事》等荡漾的“自然中的诗意”,都为“激情”赋予了优雅、高雅,从而“自成一格”:这些诗意文字,是出自教育学思想者的诗意,最终汇聚为一种独特的“教育学的诗意”。

二是为激情贯注“理性”,让激情通往“思想”。这种思想当然是“教育学思想”,这是贯穿她全部学术生涯的使命:让教育学思想强大起来,拥有独特、不可替代的思想伟力,影响人类的教育发展,直至影响人类的文化变迁和文明演进。要让教育学思想强大,首先必须是教育学思想者自身的强大:没有人不为叶澜强大的思想穿行力、透析力、辨析力、编织力和创造力所折服,从这位“教育学思想者”身上,我们既看到了从事教育学研究的“基本功”,也看到了“这个人”在教育学思想上的“独门秘笈”和“看家本领”,还看到了一种“居高临下的气度”,从而有了叶澜才有的强大“气场”及随之而来的“感染力”与“影响力”,并整合为一种治教育学的思想力之尺度与标准:能否拥有像叶澜那样的基于“教育学激情”的教育学思想”之“功夫”和“本领”?

这些源自教育学、扎根教育学、面向教育学的“基本功”、“独门秘笈”、“气度”和“气场”,既非纯粹地出自“激情”或“诗意”,也非单纯的“思想”或“理性”,而是源于“教育学激情”与“教育学思想”的奇妙融合,叶澜正是通过这种个人性的融合方式,去催生教育学、改变教育学、发展教育学,进而创生“生命·实践”教育学。

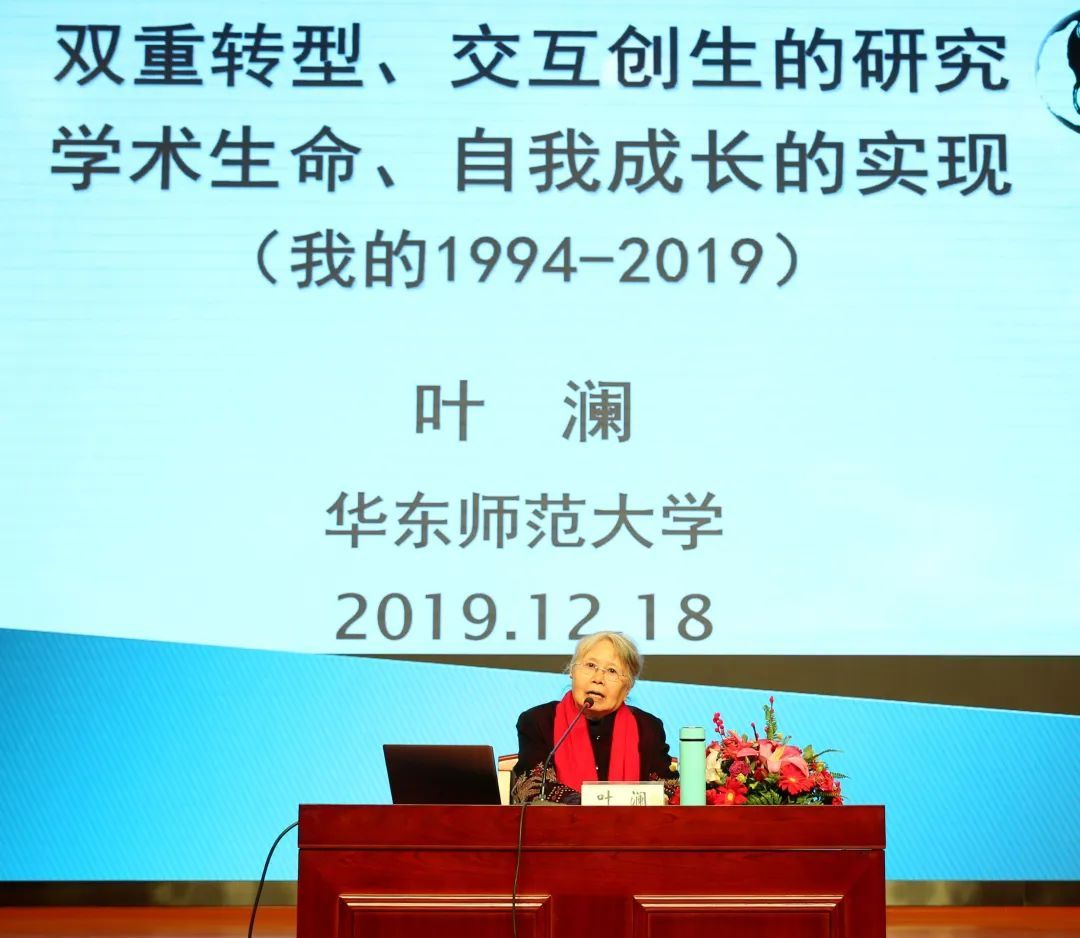

在“新基础教育”扎根常州20周年纪念会中,叶老师以“双重转型、交互创生的研究 学术生命、自我成长的实现”为主题回顾与总结了自己的教育(学)研究之路。

有激情者甚众,有思想者亦不少,但将“激情与思想融为一体者”却罕见。能达致融合之境者,必定是拥有大气象、大格局、大视野的“大家”或“大师”……

只有如此,才会真正迈入教育学思想者的自然而然之境:“智慧从容,大气恢弘”。

编辑:赵旭华

上观号作者:教师博雅